海行かば/Umi Yukaba - Anthem of the Japanese Empire (1937-1945)

(3) 海行かば/Umi Yukaba - Anthem of the Japanese Empire (1937-1945) - YouTube

53,643 views Aug 4, 2020

Umi Yukaba was a Japanese Navy song and the de facto anthem of Japan alongside Kimigayo.

Its lyrics come from a poem written sometime in the eighth century, making it one of the oldest national anthems of any country.

It was put to music by Kiyoshi Nobutoki, a catholic who it is said based its melody on the hymn “Nearer, my God, to Thee.”

The song was sung by Kamikaze pilots before they made their last journey, and it is still used as a Navy Hymn today.

『海行かば』(うみゆかば)は、日本の国民歌謡の一つ、歌曲、合唱曲。特に太平洋戦争中は準国歌、第二国歌とも呼ばれた(ただし、法的に認められたものではない)。

詞は、『万葉集』巻十八「賀陸奥国出金詔書歌」(『国歌大観』番号4094番。『新編国歌大観』番号4119番。大伴家持作)の長歌から採られている。作曲された歌詞の部分は、「陸奥国出金詔書」(『続日本紀』第13詔)の引用部分にほぼ相当する。

この詞には、1880年(明治13年)に当時の宮内省伶人だった東儀季芳も作曲しており、軍艦行進曲(軍艦マーチ)の中間部に聞くことができる。戦前においては、将官礼式曲として用いられた。

- 작사 : 오토모노 야카모치(大伴 家持)

- 작곡 : 노부도키 키요시(信時 潔)

일본 제국의 가곡겸 군가. 오토모노 야카모치가 지은 일본에서 가장 오래된 시가(詩歌)집인 만엽집(萬葉集) 18권의 구절을 가사로 1937년에 노부도키 키요시가 작곡했다. 기미가요에 이은 일본 제 2국가의 취급을 받았다 .

당시 일본정부에 의해 국민정신강조주간이 제정되었던 무렵 NHK가 노부도키 키요시에게 작곡을 맡겼다.

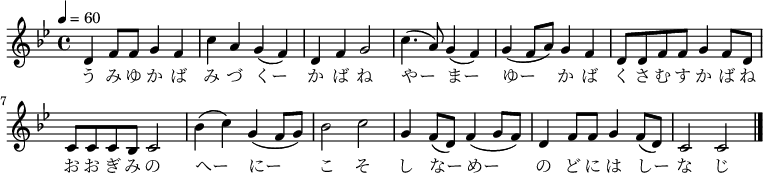

海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね)

Umi yukaba Mizuku kabane

山行かば 草生(む)す屍

Yama yukaba Kusamusu kabane

大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ

Ookimino heni koso shiname

かへり見はせじ

Kaeri miwa seji

[長閑(のど)には死なじ]

If I die at sea, My body will float in the water.

If I die in the mountains, My body will lay in the grass.

So let me die With my Emperor at my side,

And I'll never look back.

If I die at sea, My body will float in the water.

If I die in the mountains, My body will lay in the grass.

So let me die With my Emperor at my side,

And I'll never look back!

海行かば

水漬く屍

山行かば

草生す屍

大君の辺にこそ死なめ

かへり見はせじ

바다에 가면

젖은 송장,

산에 가면

잡초 무성한 송장,

대군(大君)의 곁에서 죽을 수 있다면

죽어도 편안히 죽으리라

................................................................................................

| 일본어 | 한국어 번역 |

| 海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ 長閑には死なじ |

바다에 가면 물에 젖은 시체 산에 가면 풀이 난 시체 덴노의 곁에서 죽어도 돌아보는 일은 없으리 |

*

かへり見はせじ

카에리 미와세지

돌아보는 일은 없으리(후회하지 않으리)

*

長閑(のど)には死なじ

노도니와 시나지

헛되이 죽진 않으리 (한가히 죽진 않으리)

" 君が代 " Kimigayo - National Anthem of Japan (Old Version) / 君が代(旧版)

(3) " 君が代 " Kimigayo - National Anthem of Japan (Old Version) / 君が代(旧版) - YouTube

君が代は

千代に八千代に

さざれ石の 巌となりて

苔のむすまで

『君が代』(きみがよ)は、日本の国歌である。10世紀初頭における最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の「読人知らず」の和歌を初出としている。世界の国歌の中で、作詞者が最も古いといわれている。当初は「祝福を受ける人の寿命」[2] を歌ったものだが、転じて「天皇の治世」を奉祝する歌 となった。1869年(明治2年)に薩摩琵琶の『蓬莱山』にある「君が代」を歌詞として選んだ歌が原型となっている。

その後1880年(明治13年)に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師フランツ・エッケルトが西洋和声により編曲したものが、1893年(明治26年)の文部省文部大臣井上毅の告示以降[4]、儀式に使用され、1930年(昭和5年)には国歌とされて[注釈 1]定着した[1]。1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化された。

日本の国歌の歌詞およびその表記は、「国旗及び国歌に関する法律」(国旗国歌法)別記第二では以下の通りである[注釈 2]。^ 国旗国歌法の表記では「いわお」(巌)や「こけ」(苔)はひらがな。歴史的仮名遣いでは、「巌」の仮名書きは「いはほ」である。

君(きみ)が代(よ)は

千代(ちよ)に八千代(やちよ)に

細石(さざれいし)の

巌(いわお)となりて

苔(こけ)の生(む)すまで

— 君が代、日本の国歌

さざれ石、京都の賀茂御祖神社。

「さざれ石のいわおとなりてこけのむすまで」とは「小石が成長して大きな岩となり、それに苔がはえるまで」の意味で、限りない悠久の年月を可視的なイメージとして表現したものである。

同様の表現は『梁塵秘抄』巻一巻頭の「長歌十首」祝に「そよ、君が代は千世(ちよ)に一度(ひとたび)ゐる塵(ちり)の白雲(しらくも)かゝる山となるまで」にもみえる[注釈 3]。^ 『古今和歌集』巻十九雑体の部の長歌の前に「短歌」と誤り記して以来、長歌を短歌、短歌を長歌と呼ぶことがなされ、その呼び方が歌謡名に用いられたものと考えられる。「そよ」は囃し詞。志田延義校注『梁塵秘抄』(1965)pp.340-341

一方では、小石が成長して巨岩になるという古代の民間信仰にもとづいており、『古今和歌集』「真名序」にも「砂(いさご)長じて巌となる頌、洋洋として耳に満てり」とある。

君が代は(きみがよは) 千代に八千代に(ちよにやちよに)

細石の(さざれいしの) 巌となりて(いわおとなりて)

苔のむすまで(こけのむすまで)

大切なあなたの命が、いついつまでも続きますように。

小さな小石が大きな岩になり、さらに苔むすまで長く。

My dear, hope your life will last long for thousands of years.

(親愛なる君、君の命が何千年も続きますように)

Until a small stone glows a huge rock.

(小さな石が大きな岩になるまで)

Until a huge rock slowly becomes covered in green moss.

(大きな岩がゆっくりと緑の苔に覆われるまで)

'Japanese Arts' 카테고리의 다른 글

| 音丸 - 船頭可愛や (0) | 2024.05.19 |

|---|---|

| 南洋航路 +ラバウル小唄 (0) | 2024.05.19 |

| 萬葉集, 만엽집 [ 万葉集(まんようしゅう)] 만요슈 (0) | 2024.05.19 |

| 海行かば-伊藤久男(いとう ひさお) (0) | 2024.05.18 |

| 海行かば, かへりみはせじ 후회하지 않으리 (1) | 2024.05.18 |