아프간 때도 대통령부터 암살했다…러 무시무시한 속도전 타깃

입력 2022.02.26 01:00

업데이트 2022.02.26 01:31

우크라 “오늘이 가장 힘들다”…‘열세’에도 키예프 방어 총력

https://www.youtube.com/watch?v=3qOXPUH9Uug&t=17s

예상을 뛰어넘은 속도전이다. 24일(현지시간) 총 공세를 시작한 러시아는 군사적으로 열세인 우크라이나군의 방어선을 도미노처럼 넘어뜨리며 개전 30시간 만에 수도 키예프에 진입했다. 20만 병력의 우크라이나가 오랫동안 수도 방어에 매진한 것을 고려하면 너무 빠르게 짙어진 패색이다. 전문가들은 이런 상황을 두고 “예고된 러시아군의 전술적 승리”로 평가했다.

우크라이나 내무부가 24일(현지시간) 새벽에 키예프 지역의 국경 시설이 러시아군 공습으로 파괴됐다고 발표했다. 우크라이나 내무부 페이스북 캡처

양욱 아산정책연구원 외교안보센터 부연구위원은 “러시아는 과거 체첸 등과 내전을 치른 경험을 바탕으로 지상군을 소규모 기동화시키는 데 주력해왔다”며 “그 결과 대대급 전술단(BTG) 형태로 높은 화력을 지니면서 독립 작전이 가능한 수준까지 만들었다”고 말했다. 이어 “전쟁 초기에 여러 부대로 전력을 분리해 다방면에서 침투하면 대비 태세가 약한 우크라이나군 입장에선 방어하기가 더 힘들어진다”고 설명했다.

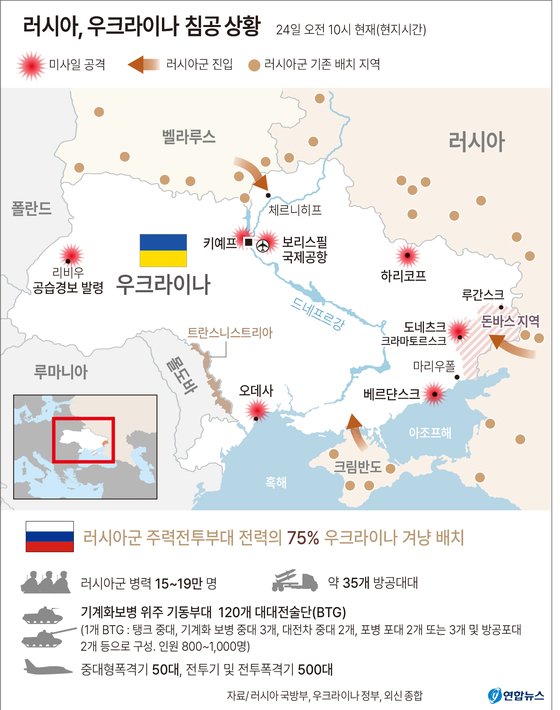

24일 CNN은 미 정부 당국자를 인용해 “이번 침공을 앞두고 러시아군 통상 전력의 75% 정도가 우크라이나 사태에 투입됐다”며 “러시아군의 160개 대대전술단 중 120개 전술단이 국경에서 60㎞ 이내에 배치됐다”고 전했다.

방공 지원도 전체 50개 방공대대 가운데 35개 대대가 우크라이나 공격에 참가한 것으로 나타났다. 또 500여대의 전투기와 전폭기, 50여대의 폭격기 등 막강한 항공 화력도 뒷받침하고 있었다.

우크라이나군이 러시아군에 대한 공습에 나서지 못한 것도 이같은 항공 전력의 절대적인 열세와 관련이 있는 것으로 보인다. 양 위원은 “근본적으로 우크라이나군의 항공력이 러시아군에 밀리는 데다가, 대부분 장비가 러시아제여서 약점마저 노출돼 있다”며 “장비 특성을 잘 아는 러시아군이 재밍(jammingㆍ전파 통신 교란)으로 항공기 등을 무력화하면 손을 쓸 수가 없다”고 짚었다.

볼로리미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 24일(현지시간) 대국민 연설에서 러시아의 침공 소식을 알리며 우크라이나의 결사 항전 의지를 선포하고 있다. [AFP=연합뉴스]

우크라이나 침공최신 기사

-

[불타는 우크라이나]우방 지원은 없었다, 우크라 수도 함락 초읽기

2022.02.26 00:40

-

푸틴, 우크라군에 "국가지도부 몰아내라" 쿠데타 종용

2022.02.26 00:32

-

[사진] 포격 당한 우크라이나

2022.02.26 00:32

러시아는 대대전술단을 동원해 민간인 사상을 최소화 하는 방식으로 수도까지 진격했다. 전문가들은 대규모 민간인 피해가 나는 상황을 미군 또는 나토(북대서양조약기구·NATO)군 개입의 ‘레드 라인’으로 여긴다. 국제사회의 비난 고조와 맞물려 나토가 떠밀리듯 행동에 나설 수 있다는 관측이다.

이는 러시아가 전례 없는 전격전·속도전을 벌인 이유이기도 하다. 가능한 한 우크라이나가 ‘전 국민 항전 태세’에 돌입하기 전에 전쟁을 끝내야 자국 군과 민간인 사상을 최소화할 수 있다.

양 위원은 키예프 진입 이후 러시아군의 목표를 최단시간내 ‘지도부의 무력화’라고 설명했다. 결사 항전의 메시지를 내는 지도부부터 와해해야 하기 때문이다. 어떤 식으로든 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 제거하는 방법도 포함된다. 젤렌스키 대통령이 25일 대국민 메시지를 통해 “적의 1순위 목표는 나”라고 호소했던 것도 같은 맥락이다. 소련은 1979년 아프가니스탄 침공 당시에도 제일 먼저 특수부대원을 대통령궁으로 보내 대통령부터 암살했다.

젤렌스키 정부는 항전 의지가 있는 국민에게 총기와 무기를 이미 나눠줬다. 우크라이나 입장에서 자체적으로 키예프를 수복하기 위해선 게릴라전으로 공세를 전환할 수밖에 없는 상황이다. 이는 러시아 입장에서도 달갑지 않다. 빠른 시일 내에 지도부를 와해하고 국민의 항전 의지를 꺾어 놓지 못한다면 ‘제2의 체첸’과 같은 장기화 늪으로 빠져들 수 있다.

'The Citing Articles' 카테고리의 다른 글

| 키예프서 ‘참수작전’ 나선 러…“금지 무기까지 사용한 듯” (0) | 2022.02.26 |

|---|---|

| 정권 인사들, 잘 알지도 못하면서 우크라 조롱…그 입 다물라 (0) | 2022.02.26 |

| 러, 키예프 비행장 장악하고 진격… 우크라, 교량 폭파하며 방어 (0) | 2022.02.26 |

| 러軍, 키예프 시가전… 푸틴 “우크라 지도부 제거하라” (0) | 2022.02.26 |

| EU “푸틴·라브로프 유럽 내 소유 자산 동결 결정” (0) | 2022.02.26 |